Bambu Lab H2D Comboレビュー (1) 概要とA1 miniとの比較

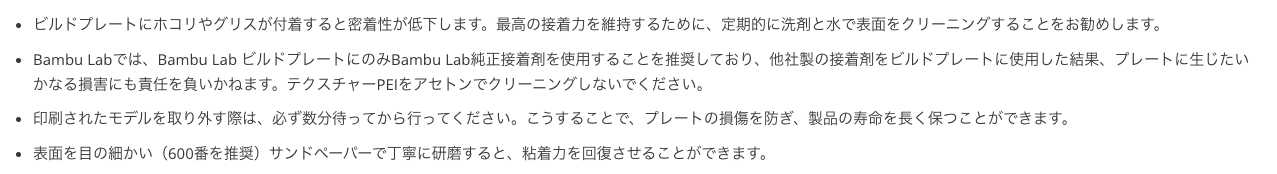

Bambu Lab H2D Comboが届きました!何度見てもでかい。

パースが効いてより小さく見えるA1 mini

この記事では、一般のご家庭でセットアップをして、お試し印刷したところまでの感想をお伝えします。詳細な印刷の感想は、しばらく試してから別にまとめたいと思います。

なおレーザー機能は無いので、レーザーについて知りたい方は他のレビューを見てくださいね。

(本当は動画で出したかったのですが、すごく時間がかかりそうだったので一旦静止画でお伝えします)

レビューの前提

製品レビューは、どの立ち位置から語られているかが重要です。

後述しますが、私の立ち位置を簡単にまとめます。

- 比較的3Dプリンター歴が浅い

- 二台目の3Dプリンター

- 同じBambu LabのA1, P1SはもちろんX1Cも動かしたことは無い

- 設置場所は普通の家

- (現時点で)作るものは小物が大量

これだけ見るとH2Dが要るとは思えないですね。

比較する観点もこの背景に基づいたものとなります。人によって感じることが違うと思いますので、気になった点はコメントくださいね。

なぜ H2D を買ったのか?

初めて買った3Dプリンターは、同じBambu LabのA1 mini Comboでした。

ここ数が月は寝る時以外は何かを印刷していたので、数年間一緒にいたような記憶がありますが、実際は1年経っていませんでした。

そんな頼れる相棒のA1 miniでも十分な仕事をしていましたが、いくつか改善したい点がありました。

まずはサイズの問題です。

A1 miniと言う位なので、比較的小さいサイズです。小さなものを大量に印刷しようとすると印刷を繰り返す必要があり、どうしても手間になってしまいます。冷ます時間とあっためる時間も馬鹿にならないので、全体としての生産速度が下がってしまっていました。もう一台増やして並列化が鉄板ですが、管理と場所の問題があります。印刷業者ほどの並列性はいらないので、管理コストの低い1台で運用したいところ。

miniの名に恥じないサイズ。これでも十分なことが多い

次に、造形の安定性です。

多くの場合では問題がないのですが、印刷範囲が広がると端部分での安定性が大きく落ちていました。もじゃもじゃができたり反り返ったりすると、フィラメントと時間を大きく無駄にしてしまいます。

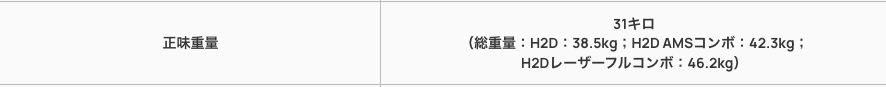

ビルドプレートなどのメンテナンスの問題もあると思いますが、色々試してもうまくいかず。かといって接着剤を使うのは面倒。エンクロージャーがなく、一般のご家庭なので、ほこりがやってきたりするのも避けられません。ほこりよけも作ろうかと考えましたが、なかなか時間がかかりそうなので一旦放置して今に至ります。

上手く印刷するための調整は職人芸だと思いますが、欲しいのは造形物であって調整のノウハウではないんですよね。

テクスチャード PEI プレートの注意書き。ちゃんとメンテナンスしましょう

ニオイの問題もあります。

使っているのはPLA、PETGなので健康被害はないと思いますが、それでも溶けた香りがするのであんまり気分の良いものではありません。換気をしないといけないですが、設置できる部屋も限られますし、窓を閉じられないのも、季節によっては厳しいなと思っていました。そのため、フィルター付きのエンクロージャーが欲しいなと思っていました。

サポートの印刷についても、A1 mini + AMS Liteで十分な働きでしたが、数が増えると改善したくなるものです。普段印刷しているものはほぼ全てサポートが必要です。その調整とサポート剥がしにかなり時間がかかっていました。サポート用フィラメントを活用しようにも、シングルノズルだと切り替えでどうしても無駄が大きいです。スライサーで調整を頑張ってみても限界を感じていて、何より本質的でない時間がかかってしまいます。サポートをきれいに印刷したいわけじゃあないんだよ。

最後に、個人的なタイミングです。

印刷する量が増えており、また、新しい印刷物のプロトタイピングを始めるところでした。ABSをはじめ色々な素材を試せて、簡単に安定した出力ができる、時短になるプリンターが欲しいと思っていました。

まとめると、大きくて印刷が安定していて、匂いが気にならなくて、デュアルノズルのものが欲しいなぁと思っていた………ところに出てきたのがH2Dです!まさにジャストタイミング。A1 miniの体験はとても良く、一般的に評判も良いので、次もBambu Labの製品を買いたいと思ってチェックしていました。

ここまでの内容を考えると、P1Sでもいいじゃないかと思ってしまいます。が、やはりデュアルノズルが良さそうだということ、P1Sが2年ほど前の製品なので最新機種を試したいと言う気持ちがありました。

何より、P1Sを買うと 「H2Dを買うという選択肢が常に頭に残る」 状態になると思いました。

オーバースペックで使い切れない可能性は十分ありますが、一足飛びにフラグシップ機にして自分を追い込む方が精神衛生上良いと判断しました。

セールを待ったり、P1Sの後継機を待ったりするのが順当ですが、先述したタイミングもあり、とりあえず買うかとなりました。

こんな動機ですが、何となく伝わったでしょうか?現状、凄いものを印刷するというよりは、細かなめんどくささを解消して開発速度を上げたいというのが狙いです。

今までA1 miniで印刷できなかったサイズや素材も扱えるので、徐々にH2Dならではの活用もしてゆく所存です。

なお、目玉のレーザー機能は付けませんでした。今は用途が浮かんでおらず、管理がかなり大変そうなので、早い段階で考慮から外していました。一応、後からアップグレードもできるので、当面は普通の3Dプリンターとして使い続ける予定です.

サイズ

ようやく本編です!ここからのH2D紹介も、A1 miniとの比較を主に行います。

まずは注目のサイズから見ていきましょう。サイズの大きさについては発売前から各所で言われていました。

ノズル設定によりますが、大体32cm四方の造形サイズに対応しています。

本体は一回り大きく、50 x 50 x 62 cmほど。

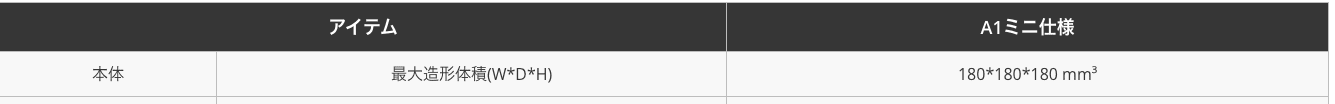

H2Dの技術仕様より

私ももちろん知っていましたが、人は自分の眼で見ないと信じないんでしょうか。実物を見た感想は「でっか……」でした。

この記事を見ている皆さんにもいまいち伝わっていないと思いますが、例えるなら小型のドラム式洗濯機よりは小さい、です。

家に入るには、人体を細くする必要がある

これにはからくりがあり、外箱がでかいんですね。本体より一回り大きい、62センチ四方、高さが75センチあります。

精密機器だけあって、厳重に梱包材が仕込まれています。その結果、本体サイズより一回り大きく外箱を見たときにでかさにビビるというのが実態です。

一般のご家庭では、外箱のままでは廊下を通らないとか、ドアを通らないとかが充分起こりうるサイズなので気をつけましょう.

本体は、比較的小さいです。

比較的小さい本体

これは外箱に見慣れていると起きる錯覚です。充分でかい。

なお、後には通気口があるので、少し壁から離す必要があります。

A1 miniとのサイズ比較

サイズは比較してみないとわかりにくいと思いますので、A1 miniと比べてみました。

| モデル | 造形サイズ | 本体サイズ |

|---|---|---|

| A1 mini | 18cm × 18cm × 18cm | 34.7cm × 31.5cm × 36.5cm |

| H2D | 32.5cm × 32.0cm × 32.5cm | 49.2cm × 51.4cm × 62.6cm |

数字で比べてみると、意外と変わらない…?

ビルドプレートのサイズを比べてみるとこんな感じ。やっぱりでけぇわ。

これだけあれば大きなものもそうですし、小さなものを大量に印刷して、時間を節約することもできますね[1]。

ビルドプレートの比較

でかいのは間違いないのですが、床面積としては意外と大きくありません。

今までA1 miniとAMS Liteを横に並べて使っていた人にとってはほぼ同じです。高さも限られているので、置き場は意外と作りやすいかもしれません。

ただ、棚などに載せようとすると一気に難しくなります。

親子

ちなみに、H2DはA1 mini Comboの外箱より大きいです。そのため両方持ってる人は、H2Dの箱にA1 miniの箱を入れて保管スペースを節約できます。

セットアップ

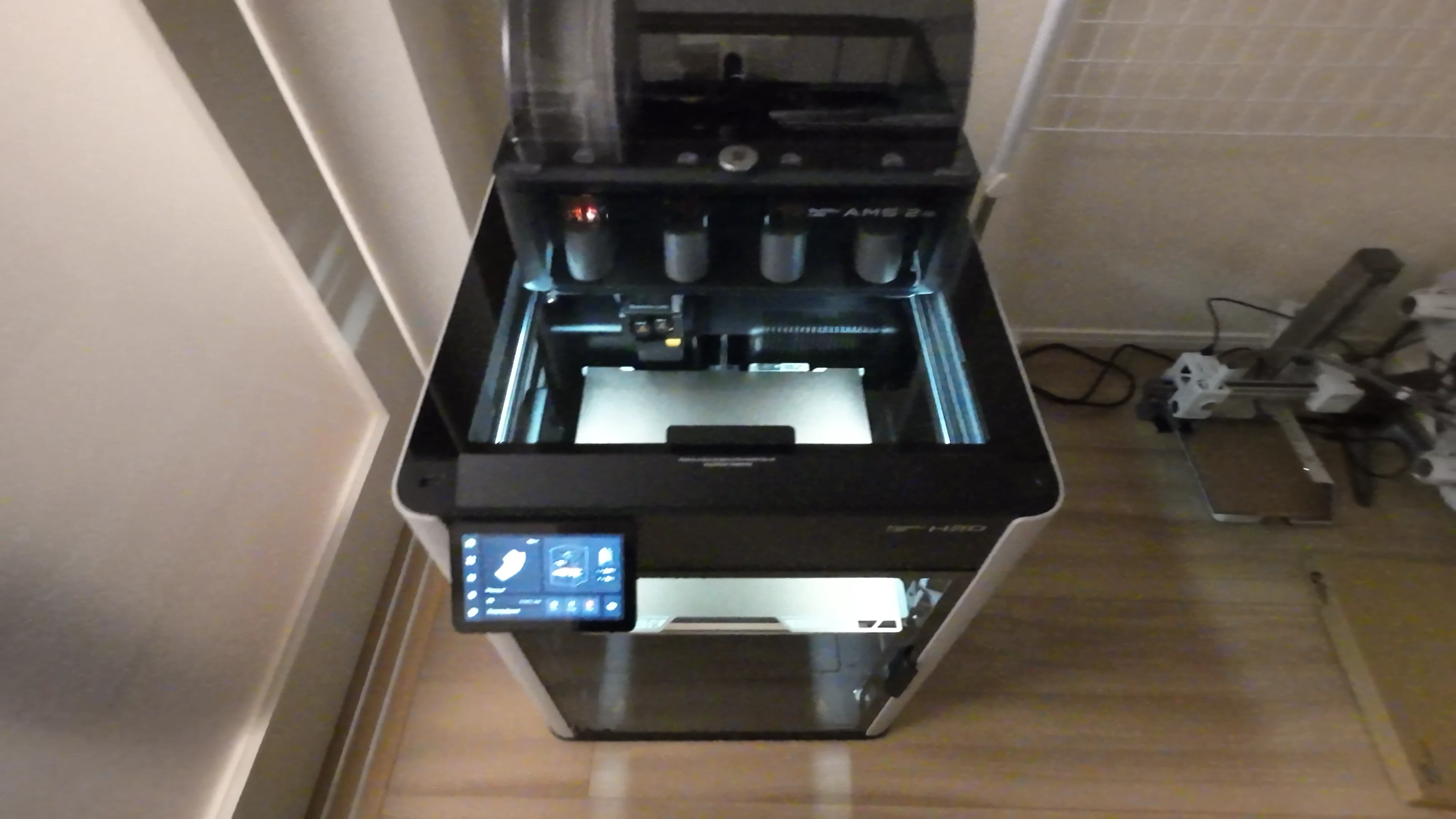

設置に関しては、サイズ以外にも重量が課題になります。

正確には測っていないですが、重さも40キログラム近くあります。正味重量とは何なのか。

正味

初期設置は1人でもできなくはない、というか、実際やりましたが、オススメはもちろんできません。どこかから安価な労働力を連れてきましょう。

また、設置は良くても移動がかなり大変です。底面の防振ゴムの性能が高く、全然すべらないので傾けて移動もできません。うまいこと板などに乗せて移動させるのが良いでしょう。

セットアップ自体は、Bambu Labの製品らしくとっても簡単です。

中にAMSが固定されて突っ込まれていたり、たくさんある緩衝材を外したりしないといけないので、さすがにA1 miniほど楽ではありませんが、全く専門知識は不要で外していくだけでセットアップが完了します。3Dプリンター自体の調整は、初回セットアッププログラムに従って進めるだけです。アカウントと紐付けたら、A1 miniと同様に使い始めることができます。

総じて、片手で持ち運べるA1 miniと比べるととても大変ですが、それでも大型機器としては非常にセットアップしやすいと言えるでしょう。

付属物・本体周辺

簡単に付属物も見てゆきます。

アクセサリーボックス

マニュアルとステッカー

でかい箱がついてきますが、中身は比較的小さいです.

A1 miniにもあった工具箱が付いてきます。セットアップで使うレンチなどももちろん入っていて便利ですね。予備のパーツもいろいろ揃っています。

外部スプールホルダーは本体に設置します。

色見本もあってうれしいですね。初心者にも優しい。

日本語が怪しいセットアップマニュアルとステッカーもあります。ステッカーは本体に貼りたいですが、なんとなくもったいなくて貼れない。

きれいな画面

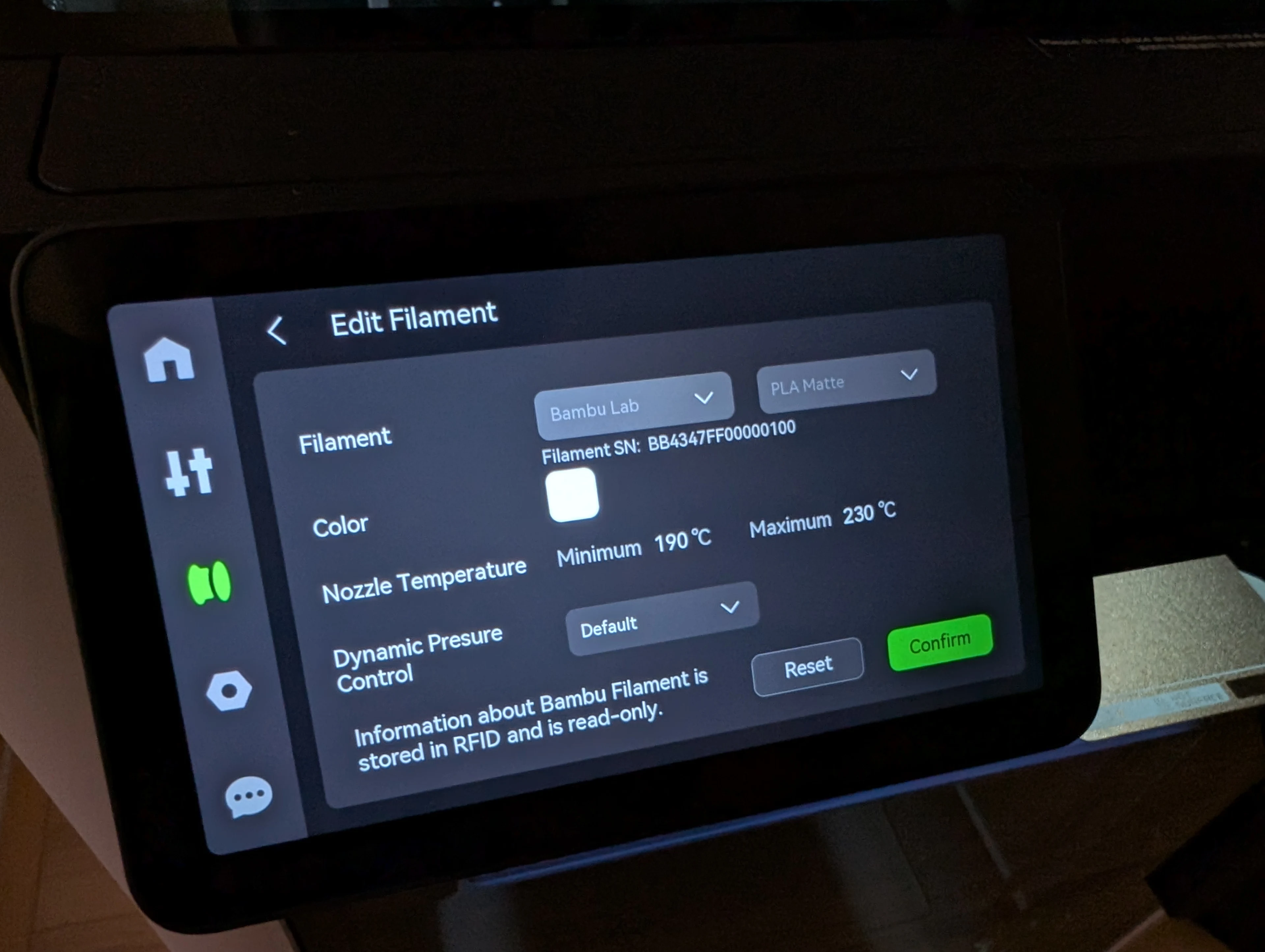

H2D本体には液晶が付いています。A1 miniにも小さなタッチパネル液晶が付いていましたが、より高解像度で鮮やかになっています。

基本はPCのBambu Studioで操作をするので、あまり使うことがない……と思いきや、フィラメント周りの操作やエラー時の試行錯誤で活躍してくれます。

フィラメントのフンは背面の穴から出てくるようになっています。また1歩人間に近づきましたね。

位置が固定されるので、この下に箱を置いておけば、簡単にフンが回収できそうです。排気口のクリアランスも取らないといけないので、ちょうどいいですね。

人間に近づいた機械

音・振動

ここからは実際に動いている様子を見つつ、使い勝手を見ていきます。まずは音からです。

比べる相手が悪いですが、A1 miniと比べると結構音がします。音の種類は大体3つに分けられます。

- 排気: フルタワーのPCを動かしている時の感じです。印刷中は常に排気をしているので、この音はずっと鳴っています。壁1枚隔てればほぼ聞こえないような音量。

- メカニカル: 印刷準備やフィラメント切り替えで発生時間は短いですが、ガシャガシャ音やモーター音がします。印刷中の稼働でもゴトゴト、という感じの音が発生します。

- ノズル移動: ノズルの大きな移動が発生すると、シャーシを擦る軽やかな音がします。メカメカしいですね。これは印刷するものと速度によるので一概には言えませんが、結構気になるかもしれません。

総じてA1 miniよりは気になりますが、横で寝ると厳しいかな、といった程度です。薄い壁を隔てておいておけば、日常生活ではそこまで気にならないかと思います。他の大型の3Dプリンターと比較したわけではないので、そこはご了承下さい。

振動に関しては、底面に引かれている防水素材が優秀なのか、高速にノズルが移動していても床の振動は感じられませんでした。その結果、本体が結構揺れます。そういう設計なので印刷制度には特に影響しないかと思いますが、周りを何かで囲っていると倒してしまうかもしれません。

ちなみに、A1 miniと印刷開始・終了の効果音が違います。それぞれの機種で違うんでしょうか。H2Dは少し控えめです。

ニオイ

A1 miniの時は、最初に記載したとおり、PLAを印刷したときの焦げたような匂いが気になっていました。

H2Dの香りは排気口から出てくるあったかい空気くらいで、フィラメントの香りは感じられませんでした。例えるなら、こちらもPCの排気です。機械っぽい香りがする程度で、横で暮らしていても問題は感じませんでした。PLAなどのフィラメントであれば換気しなくて良さそうです。

もし、フィラメントやハンダの香りを吸うのが趣味だったりする場合はお勧めできないですが、エンクロージャー付きの明確な利点だと思います。

本当はABSを印刷して試すのが良さそうですが、手元にないのでいずれ試してみたいと思います。

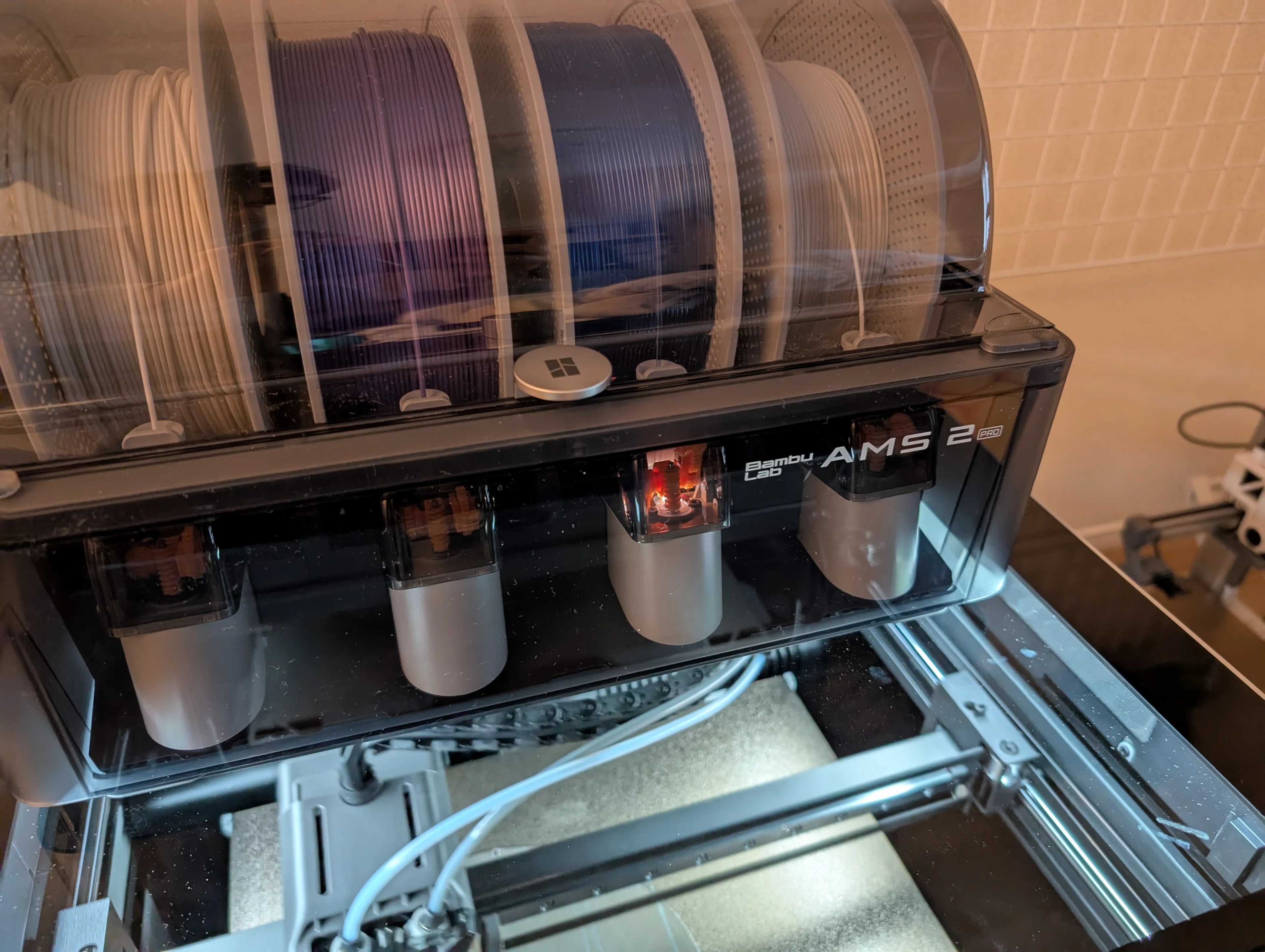

AMS 2 Pro

H2Dと同時発売されたAMS 2 Proを見てゆきます。元々AMS Liteとしか触っていないので、結構仕様が異なります。

AMSにはある機能が多いですが大目に見てください。

印刷に使っているフィラメントの口が光る

まず、回転速度がめっちゃ速いです。AMS Liteが歩行者の速度でフィラメントを送っていたとすると、AMS 2 Proはバイクで右往左往している感じです。実際に動く様子を見てみると、よくわかるかと思います(どこかで動画を上げたい)。

AMSへのフィラメント配置は、片手でもできるくらいスムーズです。AMS Liteは筒からの取り外しに両手が必要でしたが、それと比べるととても楽です。

また、PTFE チューブの抜き差しも非常にスムーズです。A1 miniの差込口は結構硬く、外すのに専用機材が必要だったんですが、H2Dでは非常に簡単に抜き差しできます。

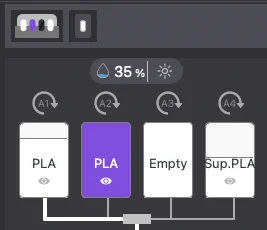

また、Liteでは分からなかった、湿度やフィラメントの残量が見られるようになっています。めちゃくちゃ便利ですね。

湿度やフィラメントの残量も分かる

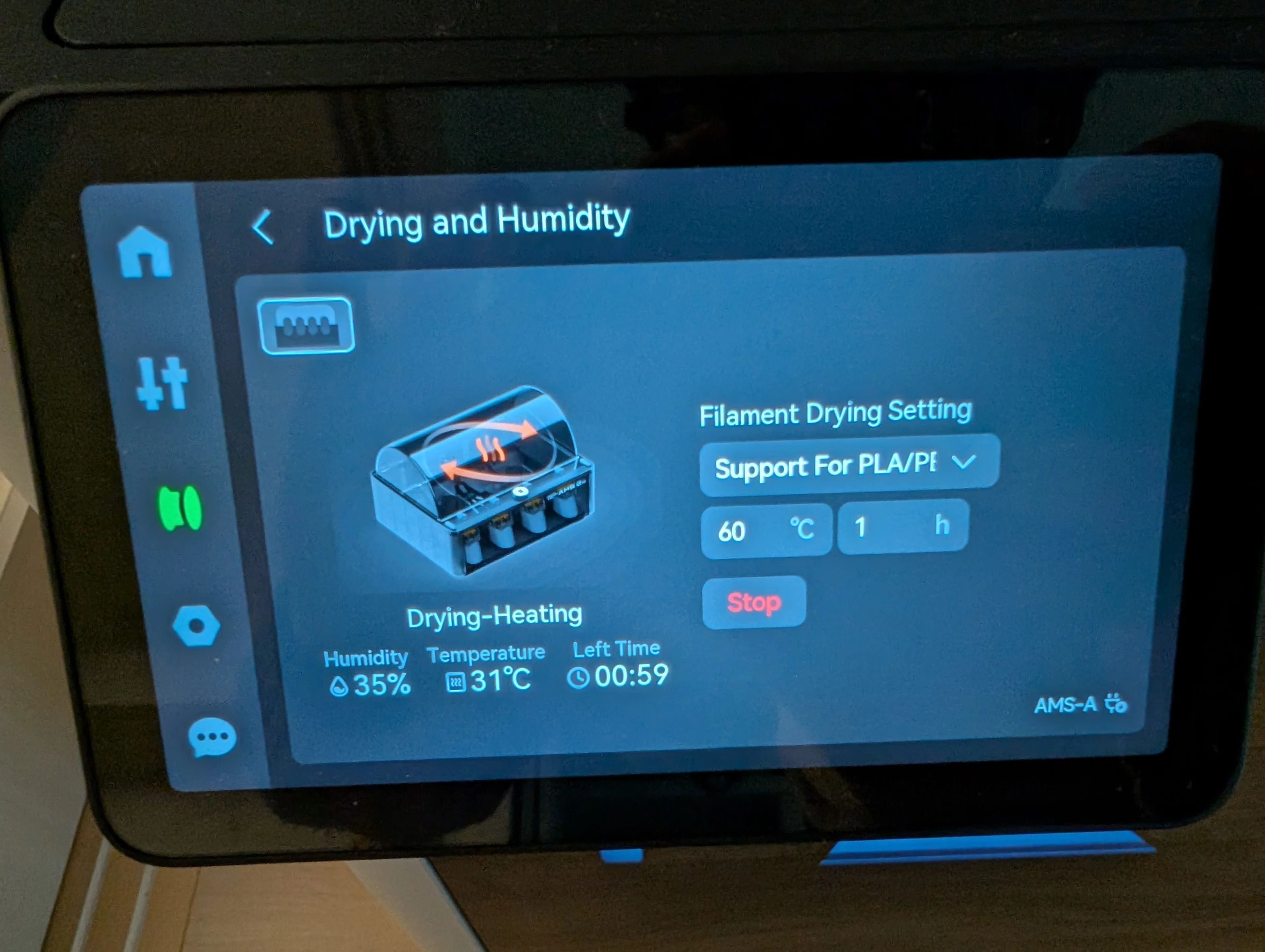

そして、目玉の乾燥機能もあります。大事な印刷前には乾燥するとか、湿気に弱いフィラメントを使う時にも安心できますね。

試しに1時間回してみました。タッチパネルで簡単に材質や時間を設定できます。

稼働中の音はそこまでなく、印刷中より少ないくらいですね。排気音はするので横で寝るのは厳しいかもしれないですが、壁を隔てれば全く聞こえません。もしかしたら温度によっても変わるかもしれませんが。

乾燥の設定

稼働させる前に温度が合わないフィラメントを外し、フィラメントもAMSから抜いて先をスプールにくっつけてあげる必要があります。稼働中はわずかにぐるぐる回ります。

印刷中に乾燥できないことや、ABSをはじめとした高温が必要なフィラメント、柔らかいフィラメントには完全に対応していないので注意しましょう。FAQに書いてあります。

AMS 2 Proは6ピンの差込口が2つ付いており、直列にAMSをつなぐことができます。

つなぎ方がいくつかあるので、デュアルノズルを見てから改めて紹介します。

デュアルノズル

次に、目玉のデュアルノズルを見ていきます。まず、基本的な構成から見ておきましょう。

本体の後ろにはノズルの口が合計3つあり、口によってどちらのノズルから出てくるかが決まっています。左のノズル、右のノズル、そして柔らか素材であるTPU専用のノズルの口です。各ノズルにつき1つしかチューブが刺さりません。

少しだけ多色印刷を試してみましたが、うまくノズルを切り替えており、スピーディーな印刷ができました。

切り替えのゴミは出なかったですが、タワーは立ったので完全に無駄を無くすことはできません。

AMSとデュアルノズル

AMSの6ピン口は本体に1つだけしかないので、基本はAMS 2 Proに直列つなぎをします。

AMSを2つ用意して、それぞれを各ノズルで使う場合はこのような配線になります。

- AMS 2 Pro(1)の6pin -> 本体

- AMS 2 Pro(1)のチューブ -> ノズル口1

- AMS(2)の6pin -> AMS 2 Pro(1)

- AMS 2 Pro(1)のチューブ -> ノズル口2

この構成では、違うAMSにあるフィラメントは同時に使えます。

なお、同じノズルで別のAMSにあるフィラメントを使って多色印刷をする場合は、ハブが必要になるかと思います。

このように、AMSを使った場合でも、左右のノズルでどれが使えるかは固定されるので、繋いだものを全て自由に切り替えられる訳ではありません。

そのため、どちらのノズルでどのような組み合わせを使うかをある程度考えておくと、入れ替えの手間が減りそうです

例えば、右ノズルにAMS 2 Proと左ノズルに外部スプールを使う場合、外部スプールはサポート用のフィラメントを置いておき、AMSで色の切り替えをする、といったような運用になるかと思います。

両方で湿気対策をしたかったりすると、もう1台AMSが欲しくなりますね。これはBambu Labの罠。

その他の機能

ピカピカ

印刷中はプレート下のLEDが点灯します。ステータスによって色が変わり、メカメカしいですね。

本体の電源が入っているとライトがつくのですが、これは一定時間でスリープモードにすることができ、完全に消灯されます。寝室に置いていても大丈夫ですね。

ライトは、庫内カメラでの経過観察がきれいにできるだけでなく、もじゃもじゃや印刷異常があったときに検出して停止させる機能にも使われています。要は画像認識の精度が上がっているわけですね。

まだこの機能が活きたことは無いですが、しばらく使ってみてチェックしたいと思います。

本体にはUSBの口があります。タイムラプスの記録には本体にUSBメモリを指す必要があります。印刷物のキャッシュにも使われるメモリなので、同じものを繰り返し印刷するような場合は特に有用でしょう。

印刷物のサンプル

冒頭にお話ししたように、印刷に関してはまだあまり試せていないので、改めてまとめたいと思っています。とりあえずお試しで印刷したものを見てみます。

大海に浮かぶ船

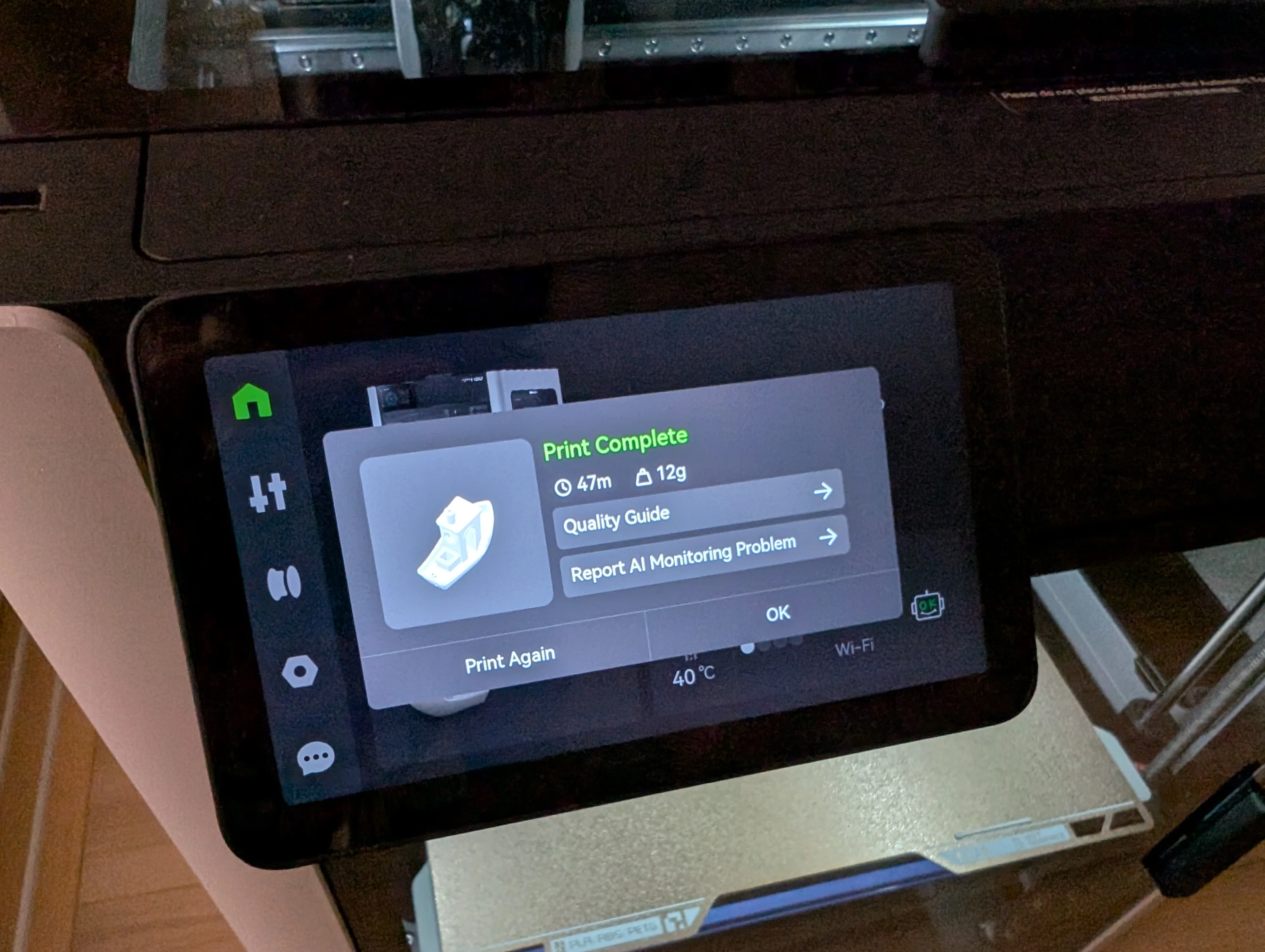

完了画面

A1 mini産とH2D産

定番のbencyです。STLファイルをダウンロードして、印刷設定をせずに印刷してみました。フィラメントはBambu LabのPLA Matteです。

A1 miniと比較してみましたが、ぱっと見てそこまで品質に差はありません。速度としてもそこまで変わりはしませんでした。細かいところを見ると印刷精度が違いますが、長く稼働させているA1 miniと比較するのもフェアではない気がします。

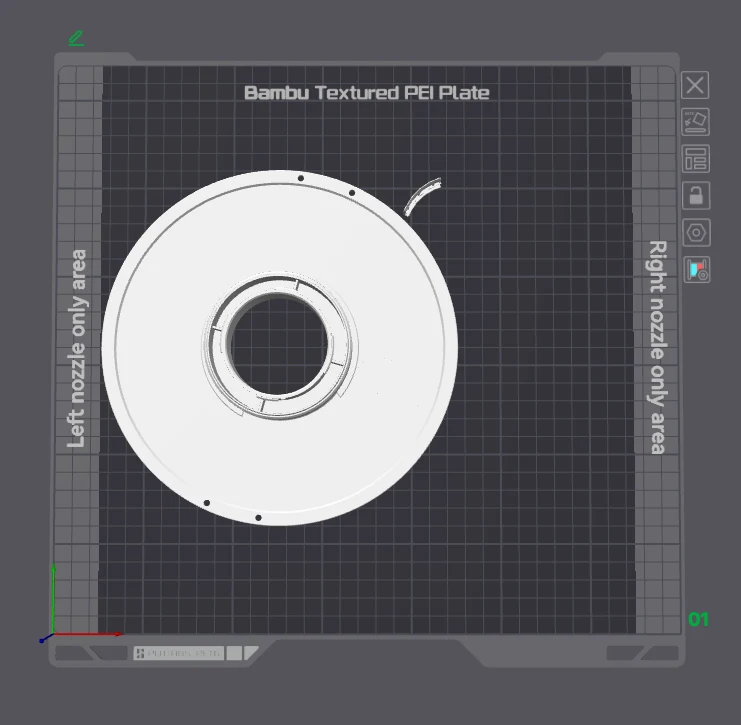

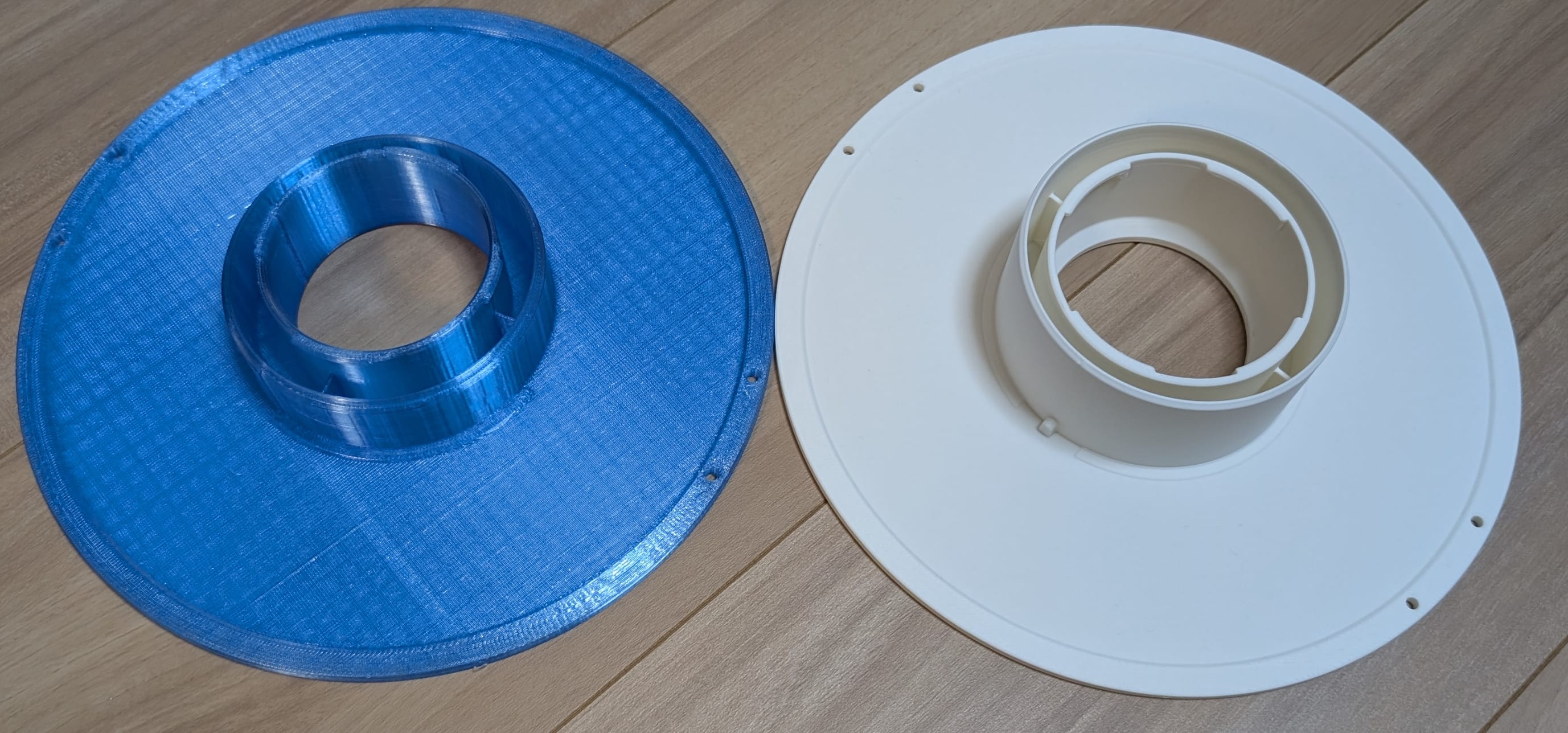

もう一つ、フィラメントのスプールが不足したのでBambu Labが公式で上げているスプールを印刷してみました。これはA1 miniではサイズが溢れてしまうので比較できません。形状も特に難しいものではないので、サポートもなし、標準設定で印刷できました。このサイズでもまだまだ余裕があります。

スプールの印刷サイズ

片方はPLA、もう片方は半透明PETGで印刷してみました。

出来上がったスプール

デュアルノズルを生かしたものやサポート付きのものでいろいろ試してみたいと思います。

値段

最後に、話題になった値段についても見ていきましょう。

日本版の価格はComboで400,000円でした。

発表された時は高いと言う声がよく見られましたが、その前にグローバル版の価格が出たときはむしろ安いと言う声が出ていた気がします。

実際、私も他の国と比較して高いイメージを持ちました。理由としては2つあるのですが、少し調べてみると、極めて妥当な価格設定になっています。

まず大きな要因としてBambu Labが当初発表した価格が印象強い、という点があります。

当初はグローバルには$2200と発表されていましたが、現在のUS版のストア見てみると、2700ドルと500ドルも上がっています。現在価格をドル円で換算すると約148円。最近の変動を見ると、レートとしては非常に良いでしょう。さらに、後述の要因を足すと143円になります。

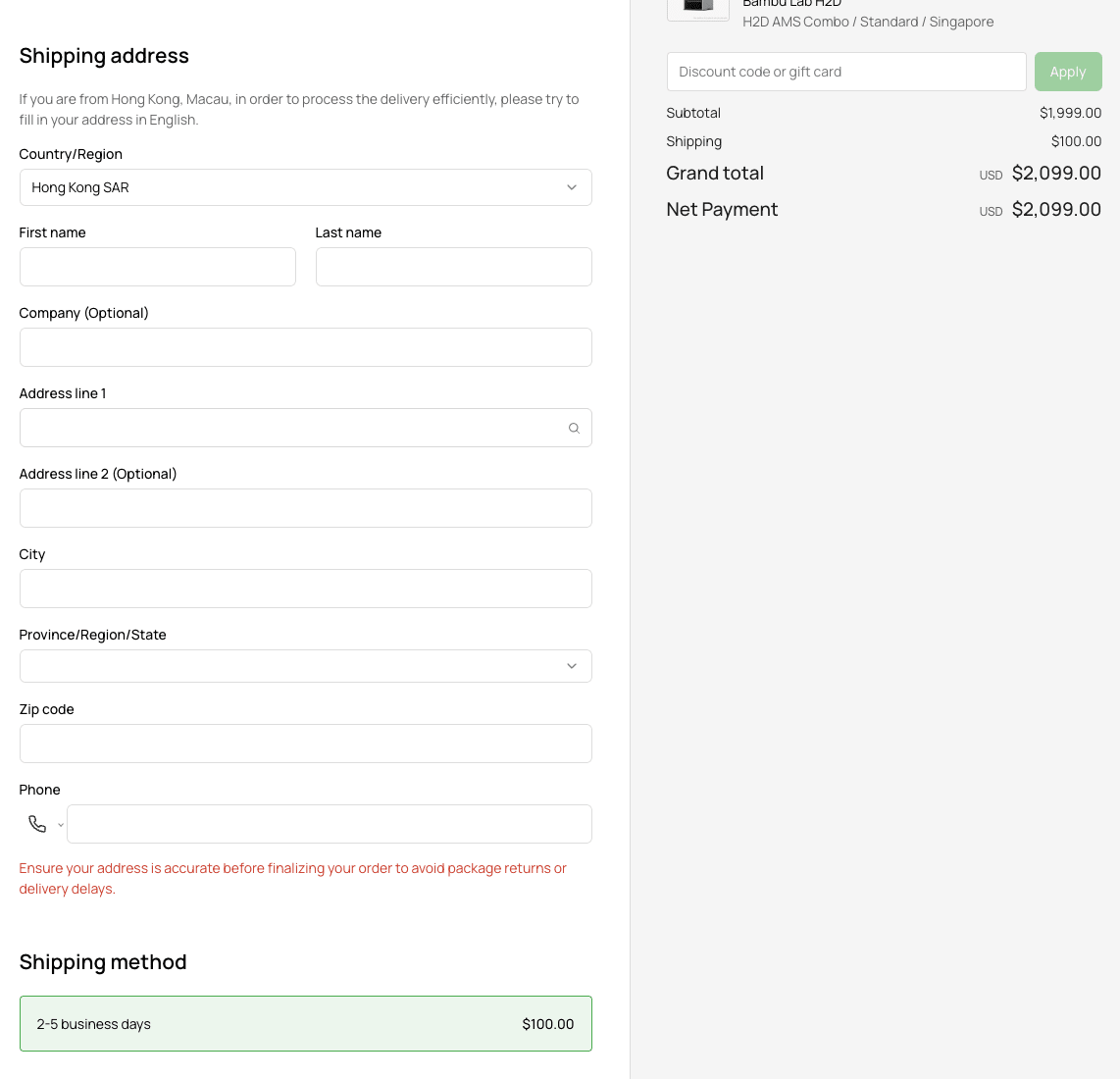

もう一つ、アジア版と比べるとかなり高いというのが理由かと思います。アジア圏、例えばシンガポールで購入するとComboはなんと$2000ポッキリ。これと比べると日本版は明らかに高く見えます。

が、この価格には消費税と関税、そして送料が入っていません。

税金に関しては記載のある通りです。実際いくらになるのかは国によって違うので何とも言えません。

送料はストアの画面で少し試すとわかりますが、プリンター本体は送料無料の対象外です。実際、アジアのストアでチェックアウト画面を見てみると、シンガポールでは送料が210ドル、香港では$100かかります。

香港で買う場合

香港在住で使う場合は、$2,000(本体) + $100(送料) + $0(関税) + $0(消費税) = $2,100で使い始められます。

一方、仮に日本版の本体価格が$2,000だったとして、日本で使う場合は $2,000(本体) + $210(送料)+ $110.5(関税) + $232.05(消費税)= $2,552.55 くらいになります。

送料は仮にシンガポールと同じ$210としましょう。恐らくもっとかかりそうですが……。

関税はいまいち分からないですが、多分5%のカテゴリとして計算しています。

最終的には、ドル円でいうと156円換算。昨今の為替レートを考えれば、設定としては妥当かと思います。

総じて、日本ストアだけ税金と送料が込み込みなので、話がややこしくなっているんじゃないかと思います。

ここまでは他の国と比較した場合ですが、とは言えP1S Comboは140,000円で買えるので、それと比べると三倍近いです。お気をつけください。ご利用は計画的に。

先述した通り、特に急いでいない人はセールを待ってみるのが安心だと思います。

おなじみサンステラさんでは5%オフクーポンがあるらしいので、今欲しい人はそちらを見てみるのも良いでしょう.

(ここまでの)まとめ

本記事では、H2Dの印刷以外の部分について見てきました。なんとなくイメージはつかんでいただけましたでしょうか?

次回は実際に印刷をしてみた感想をまとめてみたいと思います。

いろいろ試してみたいので、何か知りたいことがあればコメントください。

それでは、良い制作ライフを!

ノズルの関係上、全領域を使えるわけではないです ↩︎